Seguidores

martes, 30 de agosto de 2016

domingo, 28 de agosto de 2016

EPISODIO NUEVE: CUANDO TU VIDA CABE EN UNA FOTO DE 10 X 15

|

Y pensar que en esa envejecida foto está resumido todo lo que fuimos y fuera de sus márgenes gime una vasta interrogante.

|

En este tiempo del imperio de los selfis que perpetúan hasta el

más efímero de los instantes, ahora que ese artilugio de nuestros bolsillos que

es nuestro teléfono celular se ha convertido en la retina expandida más allá

del hoy, sorprende retrotraerse a una época en la que apenas si era una muy esporádica

fotografía la que te permitía atesorar tus recuerdos.

Tal es el drama que se me hace evidente ahora que una memoriosa fotografía

de promoción de la primaria del colegio Alejandro Deustua ha recorrido los

siete mares del bravío tiempo y encapsulada en una vidriosa botella llega hasta

mis enarenados días como la respuesta a una súplica de un náufrago en su

densamente poblada isla del olvido.

Aquel día de mi lejana infancia debió parecernos toda una

aventura pues la foto nos retrata en la fachada del colegio, en plena calle, y

poder atravesar la puerta aún en el horario de clases, algo que teníamos en

absoluto prohibido hasta la hora de salida, seguramente nos produjo una

indescriptible emoción. Era como experimentar brevemente el aire puro de la

libertad. Era la forma cómo eligió la vida poner frente a nuestros

tiernos ojos el anticipo de un écran de la realidad que nos

aguardaba.

El gran ausente de la escena es obviamente el fotógrafo. El

tiempo ha olvidado su trípode irguiéndose sobre la pista como una amenaza del

poder evocador que estaba a punto de conjurar. No ha quedado tampoco rastro alguno

de la cámara que atrapó ese rectángulo de tiempo. Ni de los ademanes del

fotógrafo frente a nosotros para reducirnos a esa breve geometría. Ni del

imparpadeo de su ojo al presionar el disparador que sentenció ese momento para

la posteridad. Pero se me ocurre que quizá otro ojo detrás del fotógrafo, el de

un peatón curioso, se detuvo allí aquel lejano día para ejecutar la redundancia

de mirar al que nos miraba. Y tiene en su retina la imagen completa de esa

estampa incompleta. Y en el desvarío del sueño, entre relampagueantes imágenes

sin sentido, una mente anónima quizá puede concebir lo inconcebible.

Los retratados estamos en manga corta y en esa brevedad de ropas

frente a la intemperie se diría que quedó atrapado el buen tiempo de ese día

bajo el cielo de Magdalena. Detrás, la fachada del colegio es como una gallina

que envuelve a sus pollitos retardando un desenlace que no quiere. Y la

herrumbre de sus ventanas, la sabia pupila de una madre enternecida. En el

centro de la fotografía posan nuestros profesores pero se trata de un centro

ilusorio. Cuando eres tú mismo quien forma parte de una tierna historia y

tienes a tus compañeros de infancia rodeándote, el centro está donde están tus

ojos. Allí donde te lleva la mente. Y tu corazón.

Naturalmente los más de treinta años transcurridos desde que

egresé de la primaria han hecho estragos en mi memoria. La desaprensiva hoz del

olvido dejó tras su paso una capa polvorienta donde verdeaba mi infancia. Incluso

me miro a mí mismo y me pregunto si acaso alguna vez fui realmente ese niño de

la pálida foto, si acaso no soy ahora alguien que solo compartió el espejo de

un cuerpo para diluirse en otra vana sombra.

De cualquier modo ahí está la opaca verdad de esa fotografía retratando

con todo su silencio la bulliciosa infancia de una generación. Y estas no menos

opacas líneas también enmudecen en sus vocales en su vano intento de descifrar

sus miradas, siendo como son, el enigma de un alfabeto que soy incapaz de

escribir. En una cóncava interrogante me refugio y a ella le imploro desbordarse

más allá de los márgenes de la foto aquella para preguntarle a la rosa de los

vientos en qué direcciones del ancho y ajeno mundo se deshoja la vida de mis

compañeros de carpeta, si acaso quizá el destino tuvo la ironía de que alguno

me diera el vuelto en una indolente compra o el semáforo nos entregó el mismo verde

para caminar juntos en la distancia más absurda de todas, si son los leales astronautas

que bajo el cielo de Magdalena nos prometimos ser y están más cerca de las

estrellas de lo que me deja ver mi sobria ventana, si la nostalgia se empoza

también en sus ojos y el solitario charco de sus llantos pueden junto al mío

compartir el mismo profundo pesar por los tiempos idos.

Veo enternecido el rectángulo de la foto y se parece tanto al

horizonte que busca a mis compañeros con la mirada. Pero puede que también al agujero

del sepulcro donde yacerás al pie del olvido de los otros.

Etiquetas:

centro educativo,

Colegio Alejandro Deustua,

compañeros de colegio,

Dany Elías Cisneros,

graduación,

infancia,

Magdalena,

niñez,

nostalgia,

plantel,

primaria,

promoción,

recuerdo,

reencuentro

ISIDRO AL PIE DEL DEUSTUA

|

| Al filo del tiempo, en dudoso equilibrio, el rumor de un ayer se eleva a la condición de certeza en las sienes de aquel anciano trabajador. |

En aquel rincón donde mueren las horas,

más allá de lo inconcebible,

emergen los ojos de Isidro

el izquierdo como súplica

el derecho como interrogante.

más allá de lo inconcebible,

emergen los ojos de Isidro

el izquierdo como súplica

el derecho como interrogante.

Nada queda ya de ese colegio

erizado como está

de escombros, de polvo, de olvido.

Pero la piedad habita en los ojos del buen Isidro

y son como dos báculos

que lo guían por aquellos pasos que ya se han ido.

erizado como está

de escombros, de polvo, de olvido.

Pero la piedad habita en los ojos del buen Isidro

y son como dos báculos

que lo guían por aquellos pasos que ya se han ido.

La herrumbrosa llave no halla su par en cerradura alguna;

la cerradura no deshace ninguna puerta;

la puerta no elige quien la atraviese.

Mas saben los siglos

y esos derruidos muros

que la piedad es la desenterrada fe de los desposeídos.

la cerradura no deshace ninguna puerta;

la puerta no elige quien la atraviese.

Mas saben los siglos

y esos derruidos muros

que la piedad es la desenterrada fe de los desposeídos.

Lentamente, con diluida vaguedad primero,

con enfática claridad después,

en los ojos piadosamente húmedos de Isidro

no terminan de ahogarse

los espumosos y bamboleantes días del colegio Deustua

y sus plomizas criaturas

son en ellos como los peñascos que asoman

tras los incesantes olvidos de las olas.

con enfática claridad después,

en los ojos piadosamente húmedos de Isidro

no terminan de ahogarse

los espumosos y bamboleantes días del colegio Deustua

y sus plomizas criaturas

son en ellos como los peñascos que asoman

tras los incesantes olvidos de las olas.

En otro noble tiempo,

y acaso en otra existencia,

él expulsaba las impurezas a los infiernos

con el cetro de su redentora escoba

y en el umbral aquel

atravesando el arco de su sonrisa

les era concedido a todos el cáliz de la palabra

y sin más ciencia que sus “buenos días”

fue Isidro el anónimo maestro de lo sencillo.

y acaso en otra existencia,

él expulsaba las impurezas a los infiernos

con el cetro de su redentora escoba

y en el umbral aquel

atravesando el arco de su sonrisa

les era concedido a todos el cáliz de la palabra

y sin más ciencia que sus “buenos días”

fue Isidro el anónimo maestro de lo sencillo.

En la tarde hueca

nunca antes tan explícitamente

bajo el cielo de Magdalena

las moribundas ruinas del Deustua

gimen al sol

que les arroja una tardía tregua

en una escabrosa sombra.

El hule de los autos atropella la memoria.

La brisa trae consigo el viento,

el oprobio del olvido.

nunca antes tan explícitamente

bajo el cielo de Magdalena

las moribundas ruinas del Deustua

gimen al sol

que les arroja una tardía tregua

en una escabrosa sombra.

El hule de los autos atropella la memoria.

La brisa trae consigo el viento,

el oprobio del olvido.

Mirando el infinito

se acurruca en los ojos de Isidro

la efímera melancolía.

Se diría que mil veces errarían

las mil palmadas en su hombro

para devolverlo de regreso

a estos irremediablemente terrosos días.

Se diría también

que en vano se acumulan

las horas y las noches

en su solitario prodigio.

se acurruca en los ojos de Isidro

la efímera melancolía.

Se diría que mil veces errarían

las mil palmadas en su hombro

para devolverlo de regreso

a estos irremediablemente terrosos días.

Se diría también

que en vano se acumulan

las horas y las noches

en su solitario prodigio.

Etiquetas:

colegio,

Dany Elías,

demolición,

destrucción,

devastación,

evocación,

federación de empleados bancarios,

Isidro Macedo Mamani,

maestro,

Magdalena,

nostalgia,

poema,

recuerdo,

sencillez

RECUERDOS DEUSTUANOS

|

| Puede que tus recuerdos se mecen al viento como con el capricho de la hojarasca. Pero dejan un tenue rastro allí, justo detrás de tus pasos. |

Recuerdo un tiempo, un lugar. Un estado de ánimo, una marcha detenida en los músculos por el imperio de un ayer. Recuerdo un ceremonioso saludo a la altísima bandera, una sinfonía que escuchabas en el pecho. La desdicha de mi sombra alargada en el patio menguando por la luminosa voracidad del sol, las manos de una madre todavía ausente en las mejillas. Recuerdo la trémula vela resguardada en un farolito que no se apagaba nunca en aquel paseo de antorchas, esa vehemente hora de salida que tardaba siempre. Los ojos de esa niña rubia, mi cabizbaja mirada en una loseta enamorada. Una minúscula chapita de bebida gaseosa por todo balón, una borroneada hoja por toda tarea. Recuerdo un tiempo, un lugar. Aquella columna en que abracé mis miedos, la sabia telaraña en que se arrinconó mi adiós. Ese micrófono dilatando la orden, el agua en los labios empequeñeciendo mi sed de los recreos. Recuerdo la tiza deshaciéndose en una nube de efímero polvo, la rencorosa cicatriz por esa herida en el patio que me acompañará en mi funeral. El domingo con sus devotos rezos para que no amanezca el lunes, la plomiza melancolía decolorándose en mi viejo uniforme. Recuerdo haber vivido la vida literalmente tras la trepidante luna de mi movilidad escolar y lo mucho que se parecen los ochos a los gatos y a los laberintos. Haber subido a toda prisa las gradas y estar arriba, bajar todavía más rápido y decirme con insólita añoranza: pensar que hacía poco estuve por allá. Recuerdo un tiempo, un lugar. Recuerdo siendo niño haber sido hombre por un instante ante una sinuosa falda cadenciosa, lo mucho que duele crecer al borde de un algodón de azúcar. Lo fácil que nos resultaba designar: esta regla será mi espada; ese folder, mi escudo; mi manzana, la poción que me traiga de regreso a este mundo sensible, pero también recuerdo la angosta piedad de un látigo que en casa se sacudía feroz sobre mi temblorosa súplica. La calumniosa neblina que te hacía alertarte: ¡Cuidado, es Osores! al ver un flacuchento palo de escoba puesto de revés y que de esta infame manera en tu distorsionada retina subía vertiginosamente a la categoría de un muy dudoso inspector de la conducta deustuana. Recuerdo un tiempo, un lugar. El drama del mensaje en las alas de ese plumífero carroñero en la torre más alta patrullando el desenlace de la vida. La unánime escalera y su noble corazón de madera, el enigma de un examen sin corazón. Recuerdo a Grau que no terminaba de morir en esa lámina, el asombro tras un vidrio que custodiaba la emergente semilla en el fértil algodón entregándonos ese otro rostro del destino. La verde utopía de esa pizarra, las tres inauditas mitades de una ecuación. Recuerdo la esbelta verdad en los labios de aquel profesor, la bondad que le precedía al barredor. La promesa de fiesta por el chocolate aplazado en la lonchera, ese frágil avioncito de papel que llegaba adonde tú jamás podrías. Recuerdo mi carpeta con el reciente pesar de cuando fue árbol. Aquel fluorescente con ardua fe en las cadenas que lo sostenían del techo. El rectángulo de la ventana y todos sus por qué juntos. Los amigos que quise. Los amigos que perdí. Recuerdo un tiempo, un lugar...

Etiquetas:

centro educativo,

colegio,

Colegio Alejandro Deustua,

Dany Elías,

evocación,

federación de empleados bancarios,

infancia,

Magdalena,

melancolía,

niñez,

nostalgia,

plantel,

recuerdo,

tristeza

MI PADRE Y EL DEUSTUA

Suena el intercomunicador en casa. Una voz distorsionada se identifica con un lacónico: "Yo". Alguien le abre la puerta a papá que ya se le ve entrar. Se deja caer en la silla más que acomodarse en ella. Arde el fuego en la hornilla que mamá conjura. Él se ha ido apoderando de la mesa donde almorzará enseguida. Sus gruesos lentes, su estuche de lapiceros del bolsillo de la camisa y un orejudo periódico mal enrollado reclaman con la tiranía de sus bordes el lugar que le corresponden.

De pronto una imperiosa voz trepa las gradas de la escalera y sube rauda hasta los dormitorios para retumbar en nuestros oídos urgiéndonos con un pedido: "Mis chinelas..." Entonces, a la carrera, mis hermanas y yo debíamos dar con cada elemento del plural encargo que no por ser uno parte del otro implicaba que estuvieran en el mismo exacto lugar, para luego tener que aterrizarlos a los pies ya descalzos de papá y en incómoda suspensión del frío suelo, una siniestra manera suya para agravar elocuentemente nuestra tardía respuesta filial.

Había llegado papá del trabajo. Había llegado aquel al que nadie podía decirle que no.

Papá almuerza a toda prisa. Mamá tiene coreografiados sus movimientos para aplacar la impaciencia del recién llegado. La mesa es toda para él. Cuando tienes ocho lo saben bien tus juguetes. La tarde pronto llega también al fondo del plato de vacío de papá. Se acicala la nariz antes de levantarse. Nadie en la casa es tan alto como él. Nadie tiene un bolsillo como el suyo. Nadie le dice que no. Ni siquiera cuando desaprovecha la urbanidad del vaso para beber su proverbial agua helada con los labios suplicándole directamente a la jarra que lo contiene.

Vez tras vez, año tras año, se desplegaba ante mis ojos esta escena de ver a papá de regreso del trabajo poco después que nosotros lo hiciéramos del colegio. Ahora que lo pienso recuerdo mi dificultad en responder la pregunta muy propia de los niños de “en qué trabaja tu papá”. Después de todo la licencia sindical no viene en ningún álbum de figuritas de cómo funciona el mundo. Y ver a tu padre saliendo impunemente de agencias bancarias donde otros solo lo hacían a determinada hora tampoco ayuda a deshacer el aturdimiento. Lo cierto es que cuando tienes ocho años y acompañas a tu padre al trabajo como lo hice yo muchas veces, alcanzas a ver cómo las cosas pierden el sentido que le dan los adultos y se deforman en sus detalles más simples: el piso de madera que cruje bajo tus pies en el vetusto centro federado, un saludo palmeándote la cabeza que te recuerda lo pequeño que eres, la intrigante mirada de un discapacitado en un gigantesco y muy rojo afiche y que un día te sobresaltas en reconocer que se trataba de José Carlos Mariátegui.

Por entonces me eludían las respuestas a esas eternas preguntas que todos nos hacemos. Pero ahora, incluso meditándolo tras la modernidad de un teclado en la vaguedad de una tarde como es esta, incluso con el hallazgo de los muy cóncavos versos de Borges, me sorprende comprobar las pocas certezas que sustituyen a aquellas dudas de mi infancia. El destino ha querido restregármelas de nuevo ahora que un suceso reciente cierra de algún modo la septuagenaria existencia de mi padre: la demolición de mi colegio Alejandro Deustua, hechura de la comunidad de empleados bancarios donde papá trabajó. Con la pupila inyectada de esa devastación me pregunto ahora bajo qué adobe y bajo qué quincha despedazados gimieron por entonces sus hombros de cansancio, en qué yaciente columna la sombra le cubrió de anónima gloria por el deber cumplido para con los suyos, en qué despojado rincón se detuvieron sus ojos para abandonarse a la ensoñación de un mañana mejor que quiso para mí.

Como cuando aquellos días me preguntaban siendo niño en qué trabajaba mi papá y se me dibujaba un gesto de vacilación, hoy debo admitir mi incapacidad de tener que dar cuenta apropiadamente en qué consistió ese pequeño prodigio de concordancia de voluntades que fue la Federación de Empleados Bancarios, a tener que intentar descifrar en vano el rumor de aquellos bulliciosos mítines en que papá marchaba con el rugido de su puño en alto o el heroico aliento de una determinación suya en alguna huelga de hambre que lo arrojó a una cama de urgencias.

Enmudezco ante el tamaño de estas dudas. Pero entonces me pregunto si acaso para absolverlas no basta apelando al recuerdo de mi padre que se anunciaba firme a través del intercomunicador al llegar del trabajo, con la ambigüedad que nos dejaba su voz al tratar de reconocerlo con un escueto “Yo”, si acaso no sea suficiente con haberlo visto derrumbándose en la silla antes de sentarse apropiadamente en ella, dramático como siempre era, porque detrás de aquella jarra de agua helada yo fui testigo de la súplica de su sed tras un día caluroso, porque las chinelas que tanto tardaba en bajarle eran el clamor de una humanidad harta de estar de pie, porque la lonchera que yo abría por las mañanas en el colegio tenía su cariñito postergado; y entonces comprendo por fin que quizá alcanzan con todos los rostros de esa melancólica película de mi vida para resumir el cómo, el cuándo y el dónde, el porqué y el para qué papá se irguió como el arquitecto de aquellos días y levantó para mí un palacio de adobe y quincha que ya se derrumba en el noble hoyo donde van a reposar las leyendas.

Entretanto el espejo del tiempo ha transcurrido deformándolo todo. Hace mucho que dejé de salvar la galaxia con mis juguetes y ahora me dedico a la no menos temeraria tarea de la sobrevivencia diaria. En cuanto a papá, tras una jubilación dichosa, debo decir que le alcanzó la sabiduría de ya no tener que demandar cosas mundanas como sus pedigüeñas chinelas, ahora que yace tiernamente empequeñecido como está en la abovedada urna que tenemos en casa donde conservamos sus cenizas.

A un tiempo iracundo y reconfortado, me sobresalto al pensar que el Deustua, flagelado de tiempo, de polvo, de escombros, y de olvido, terminará por parecerse a papá, reducido también a su más pura esencia.

(A la memoria de Ernesto Elías Carnero.)

Etiquetas:

centro educativo,

colegio,

Colegio Alejandro Deustua,

demolición,

despedida,

Ernesto Elías,

federación de empleados bancarios,

legado paterno,

Magdalena,

muerte,

padre,

papá,

plantel

domingo, 31 de julio de 2016

EL DEUSTUA, UN GIGANTE EMPEQUEÑECIDO

|

| Simplemente ocurre que en la pizarra de la vida no terminas de aprender a escribir la forma apropiada de decir adiós. |

Una tarde peregrina me condujo de nuevo al pie de los muros del colegio Alejandro Deustua ahora que comienzan a demolerlo. De inmediato me sobresaltó su absurda brevedad de un solo piso. Con asombro pude ver al propio cielo entrometiéndose donde yacía su fachada. El templo religioso de al lado destacándose impiadoso sobre su devastación. Y las cruces que lo coronan elevándose como inútiles plegarias de un ruego que jamás será escuchado.

En vano he buscado algún rastro de la maquinaria pesada cuyo acero se abriera paso frente al adobe del colegio en desigual batalla. No hay rugido de motores ni brega de palancas. No hay derrumbes dramáticos ni voces de alerta que los precedan. El avispero del polvo en el aire es solo una interrogante en mi mente. Simplemente la mano codiciosa que sentenció los días del Alejandro Deustua apenas empuña una ridícula comba.

Más que una muerte declarada la suya más bien parece una resignada agonía.

De pie frente a sus muros, o de lo que queda de ellos, me llega el crujido de la madera deshaciendo mientras caía su promesa de mantener aquello a lo que estuviera tiernamente aferrado. El pudor de una malla que se extiende como red niega a mis ojos el desenlace de lo que cae. Imagino debajo una pila de escombros sobre los que cayó la madera. Pero ninguno de todos esos vanos trozos se parece a ese esbelto gigante donde mi infancia se extraviaba entre cuatro paredes que fueron el largo y el ancho, el alto y lo profundo del dulce tiempo que viví.

Mientras el frío de julio me devuelve a la caótica realidad de esa tarde peregrina, bajo el cielo de Magdalena se cobija mi inquisición.

El adulto que ahora soy comprende que crecer se parece a una sinuosa marcha de la que solo puedes ver el punto de partida, si es que en verdad lo ves. Aprendes atarte los zapatos, abres por fin la reacia tapa de la mermelada, enumeras hasta el cien en tu intento número mil. De pronto notas que el oso de peluche que acurrucabas al dormir cuando niño extiende sus brazos en un gesto no correspondido desde algún despiadado rincón.

De pie frente a los muros del colegio Alejandro Deustua, o de lo que queda de ellos, atestiguo cómo el esbelto gigante se empequeñece sin remedio, y entonces me doy cuenta que crecer es como abultar en la espalda el saco de todas las cosas que has sido, que es el día que tomaste el cuerpo de aquella mujer como cuando te apoderas del tallo de una copa y te embriagas de ella; que es la noche de ese día en que una toga y un birrete resumieron tu logro académico; pero también crecer son descalabros como aquel que me ocurrió a mí cuando en el engañosamente plano de una cama inerte de hospital a mi padre se le escurrió la vida, y su cuerpo invernal se sometió con irracional pasividad a mis delirantes intentos de vestirlo para despedirnos de él.

De pie frente a los muros de mi colegio, o de lo que queda de ellos, evocando los días en que mi infancia transcurría en el regazo de aquel esbelto gigante, imaginando sus paredes como unos firmes brazos que dejaban fuera cualquier peligro, pude verme a mí mismo, minúsculo, desapareciendo entre toda aquella noble inmensidad de adobe y quincha. Ahora en cambio, del otro lado de una calle indolente, entre el recio despojo de unos escombros que tienen mucho de ruido sordo pero también de anónimo lamento, tras muchas décadas después, la vida me ha dado el imposible escenario de comprobar que crecer, esa sinuosa marcha de la que ves solo el punto de partida, también se trata de comprobar que aquello que creías por siempre grande deja de serlo.

Mientras me marcho de regreso a casa hundiendo las manos en los bolsillos en busca de efímero consuelo, no puedo dejar de estremecerme al pensar que el esbelto gigante que abandono en aquella meditabunda esquina está a punto de ser más pequeño que yo mismo.

Etiquetas:

adiós,

centro educativo,

Colegio Alejandro Deustua,

Dany Elías,

demolición,

derrumbe,

despedida,

federación de empleados bancarios,

Magdalena,

plantel

GOOD BYE, ALEJANDRO DEUSTUA

|

| Se escurre el consuelo de tus manos cuando piensas que si algo muere es porque en verdad estaba vivo. |

Ahora que es inminente la demolición del local de nuestro colegio Alejandro Octavio Deustua y que muy pronto se cernirá sobre él la lapidaria frase bíblica que amenaza con no dejar piedra sobre piedra; ahora que en un hondo agujero queden sepultados en efímeros granos de polvo el largo y el ancho, el alto y lo profundo de nuestros días estudiantiles, ha llegado la hora pues de darle un definitivo adiós.

Puedo graficar la índole de la devastación con estas palabras: Un rayo de luz languidece su vasto viaje sideral al impactar en un árbol y derrama sobre él una sombra y es esa sombra la verificación de su existencia decretada así desde lo más alto por el luminoso hacedor de todo lo visible, ese ardiente soberano de dorada cabellera que llamamos Sol.

Pero dentro de muy pocos días cuando un rayo solar apuñale el cielo de Magdalena allí donde palpita más deprisa el corazón de un deustuano, no habrá sombra alguna que se recline ante ese ojo celestial que todo lo ve. Y entonces el azul del firmamento sabrá que allí donde alguna vez estuvo nuestro colegio ya no habrá nada. Y acaso lo que lo sustituya tenga la forma de una rencorosa grieta.

Desde luego antes de que a nuestro querido colegio le sea arrebatado hasta la propia sombra será necesario declararle la guerra a sus muros. Ponerle la zancadilla a la gravedad para que el caos venza a la geometría. Amnistiar al mercenario en su fechoría contra una veterana caravana educativa. En suma, si tal cosa es posible, acallar ese prolongado suspiro que endiosa el pecho de miles de nosotros.

Seguramente la ciencia detrás de la ingeniería de la demolición sea capaz de convertir en ruinas la arquitectura del colegio. Admitamos también que el indolente brazo hidráulico de una grúa doblegará al ladrillo, el adobe y la quincha que en vano se empecinen abrazarse con el melancólico ayer. Llamemos a ese un triunfo de la modernidad sustituyendo lo nuevo por lo caduco. De acuerdo.

Pero también cuando todo se consume, bajo el casco de los obreros que obren este polvoriento fin, se habrá pensado el más analfabeto de los actos. Porque esas manos destructoras no sabrán de las vidas que se edificaron en su interior. Porque el apocalipsis encorvado en el extremo de esa maquinaria que todo lo derrumba, ignorará los muchos génesis que con plomizo color tuvieron aquí su punto de partida. Porque ni la comba asesina, ni el inmutable cincel, ni el maquiavélico plano que concibe otra realidad de cemento, ni el regordete burgués que desde una guarida innombrable frota su codicia y la promesa de un botín dilata su pupila, tendrán la más miserable idea de la sabiduría impregnada en sus muros, ni del eco de los pasos perdidos que dimos en esos patios en la larga caminata hacia la madurez, ni del rumor de un recreo que hablaba todos los idiomas de la Torre de Babel. Nada. Bajo ese casco demoledor no podrá concebirse brizna alguna de una época gloriosa que contemplamos con asombro, ternura y felicidad.

En un desequilibrado duelo, el frío acero de unos brazos mecánicos derribará lo que el laborioso tesón de unos bíceps se encargó de ensamblar. Los bíceps de mi padre y los del resto de ustedes. De ahí que cuando llegue el día en que el puñal de acero del mercader, impune se abra paso entre los envejecidos muros del colegio y rueden sus primeros escombros, con el sobresalto por el desplome la primera viga, seguramente me preguntaré entonces si esa viga y ese muro que caen, si ese polvo que ciega mis ojos y enarena mi boca, conservan aún algo de ese calor de un lejano día en que apoyadas en esos mismos muros las manos de mi padre amasaron una amorosa promesa.

De pie ante toda aquella devastación, minúsculo, habré de preguntarme cuál de todas esas derruidas piedras se ennoblecieron con el hechizo de su bolsillo en aquella columna que mi niñez convirtió en arco de fútbol, rincón del juego de las escondidas y hombro simulado al que le confiaba mis miedos y desventuras, en qué ranura de alguna de las ventanas despedazadas quedó detenida su mirada cuando desde la calle, al contemplar de arriba abajo al colegio que había ayudado a erigir junto a otros muchos bancarios, con incierto orgullo dudó si hizo lo suficiente para abrirme la mejor oportunidad en la sinuosa cuesta de la vida. Y entonces ese caótico día de la demolición donde todo caiga excepto la memoria balanceándose entre dos lamentos de las ruinas, quizá las respuestas a esas preguntas me persuadan que en realidad, con el pecho envanecido, deba reclamarme hijo suyo en cada mota de polvo que el viento disperse.

De cualquier modo cuando haya cesado la obscenidad que supone el punto de vista de alcanzar a ver desde la vía pública lo que solo podía verse desde el interior, con el pudor propio de unos ojos reverentes que saben les ha sido conferido ver lo que a otros les fue negado, y extendida la agonía de nuestro amado colegio en un amasijo de escombros hasta que la ingratitud del tiempo termine de hacer lo que el primer golpe de una comba comenzó, tengo a pesar de ello la impresión que el Deustua se habrá impuesto a la batalla de su sobrevivencia. Lo será porque más allá de la contundencia de las máquinas que desatarán su fin, del trepidante alarido de sus ejes y engranajes, cuando nos sentemos en una gigantesca ronda y en la hoguera de los recuerdos se consuma el desenlace que decretó el fin del Deustua, trascenderá ese día entre nosotros no el feroz artilugio de las máquinas, sino las palabras que los designan.

Así, más allá de la enojosa realidad de la grúa, perdurará la palabra que lo nombra, grúa; como del martillo neumático solo habrá referencia de su crueldad en las palabras martillo neumático y de bola de demolición, apenas quedará su rastro en las palabras bola de demolición. Y siendo así resultará que el colegio Alejandro Deustua, habiéndonos enseñado cuando pequeños el canto de las letras, habrá puesto en labios de nosotros los nombres de quienes serían sus verdugos. De tal forma se habrá evidenciado su contemplativa sabiduría. Y en esa borroneada pizarra que es cada día que amanece, sabremos reconocer entonces que aquel edificio que creímos perdido, ahora es esa discreta voz susurrándonos el bronce de cada palabra que pronunciamos.

Compañero deustuano, camarada en el despojo y en la orfandad, en esta hora grave que tanto se parece a la víspera de un funeral, compartimos el destino de haber estudiado en el Deustua y egresar de él. Labramos nuestras vidas. Crecimos. Envejecimos. Lo saben el poco amable reflejo que nos devuelve el espejo, las úlceras y el incrédulo asombro que se nos dibuja en el rostro frente al vértigo de los pulgares de alguno de los nativos digitales. Y entretanto, lejos de nosotros, los muros de esa esquina religiosa donde se yergue el colegio gimen ahora el paso de los años en la herrumbre de las carpetas, en el cada vez más incierto crujido de las escaleras de madera, en aquella olvidada grieta de ese rincón que ninguna mano cicatrizó. El resultado: tal como nosotros el Deustua también ha envejecido. Y como nosotros mismos también debía alcanzarle la certeza de la muerte en un único y romántico destino compartido.

Me gusta imaginar que habiendo podido postergar su final muchos años después nuestro colegio ha preferido precipitarlo, pues si sobrevivía a todos nosotros, ajeno al amor, ninguna lágrima lamentaría su demolición, mientras que si ocurre ahora tendremos la oportunidad de verlo caer con la solemne majestad con que un añoso árbol cede sus raíces al tiempo. Que sean entonces nuestros ojos y no los de un indolente espectador los que naufraguen en un llanto de pesar. Que sea nuestra temblorosa mano en alto la que le dé un polvoriento adiós. Que seamos nosotros los que nos consolemos afirmando que sí, es cierto, el Deustua murió. Pero también que solamente muere lo que alguna vez estuvo vivo.

Etiquetas:

adiós,

Alejandro Deustua,

centro educativo,

Colegio Alejandro Deustua,

Dany Elías,

demolición,

despedida,

infancia,

Magdalena,

plantel

LA OTRA DESPEDIDA

|

| Cuando desaparece tu colegio piensas que tal vez fue más que las paredes de las que estuvo hecho. Tal vez, te dices, tiene la deformidad de tus propios recuerdos. |

Algunos dicen que fue un convento

otros, que un triunfo sindical,

incluso ya lo proclaman

proyecto inmobiliario

con el más filibustero de los entusiasmos.

incluso ya lo proclaman

proyecto inmobiliario

con el más filibustero de los entusiasmos.

Mi padres lo llamaban mi camino al éxito

seguramente yo, la prisión de mi infancia

cuando se dilataba el tañido de su campana.

La noche del día que lo abandoné

aquel, era por entonces un pañuelo consolando las mejillas

y en una pálida foto recuperada,

fue el periódico de ayer.

Si me lo preguntan ahora

con los adjetivos que puso en mis labios

diré sencillamente que es el tibio lugar

donde crecí y fui feliz.

seguramente yo, la prisión de mi infancia

cuando se dilataba el tañido de su campana.

La noche del día que lo abandoné

aquel, era por entonces un pañuelo consolando las mejillas

y en una pálida foto recuperada,

fue el periódico de ayer.

Si me lo preguntan ahora

con los adjetivos que puso en mis labios

diré sencillamente que es el tibio lugar

donde crecí y fui feliz.

Enigma de una tarea

que envejece en la barbilla

madre en la fruta

que arrullaron para ti en los recreos

mundial de fútbol

en la insólita redondez de una chapita de gaseosa

pizarra donde se bifurcaban día tras día

los quejumbrosos maderos de esta cruz llamada Tierra

casa marrón, verde y luego azul

en los caminantes que doblaban su esquina.

que envejece en la barbilla

madre en la fruta

que arrullaron para ti en los recreos

mundial de fútbol

en la insólita redondez de una chapita de gaseosa

pizarra donde se bifurcaban día tras día

los quejumbrosos maderos de esta cruz llamada Tierra

casa marrón, verde y luego azul

en los caminantes que doblaban su esquina.

Patio de amores

en los brazos acodados en lo alto de su baranda

edén de la naturaleza que germina

debajo de las blusas

guarida de mataperradas

en las manos de desaforados uniformes plomizos

monedero en los bolsillos de su fiel barredor

herrumbre de primavera

que agoniza en los otoños.

en los brazos acodados en lo alto de su baranda

edén de la naturaleza que germina

debajo de las blusas

guarida de mataperradas

en las manos de desaforados uniformes plomizos

monedero en los bolsillos de su fiel barredor

herrumbre de primavera

que agoniza en los otoños.

Y es que cuando unos muros envejecen

como los del colegio Alejandro Deustua

la bruma del tiempo los convierte en todas las cosas.

Todas.

Hasta en el delirante drama

de un puñado de matarifes

con viscosos cilindros y trepidantes ejes

por todo corazón.

como los del colegio Alejandro Deustua

la bruma del tiempo los convierte en todas las cosas.

Todas.

Hasta en el delirante drama

de un puñado de matarifes

con viscosos cilindros y trepidantes ejes

por todo corazón.

Rencorosa grieta en el hoyo de su ausencia

enmienda en un plano indolente

gesto en el taxista que busca lo que siempre halló

renglón en una reseña urbana

melancolía en el exalumno que abraza a su nieto

vago recuerdo en una memoria que claudica.

Tales sus otros rostros en el venidero espejo de los años.

enmienda en un plano indolente

gesto en el taxista que busca lo que siempre halló

renglón en una reseña urbana

melancolía en el exalumno que abraza a su nieto

vago recuerdo en una memoria que claudica.

Tales sus otros rostros en el venidero espejo de los años.

Y ese implacable reloj

de lento trote y nulo perdón

le aguarda una profecía:

entre piedras innobles

el Alejandro Deustua aferra

la última marchita rosa

que un suspiro legó.

Y bajo el cielo de Magdalena

con la próxima brisa

ya no sabrá si fue blanca o roja.

de lento trote y nulo perdón

le aguarda una profecía:

entre piedras innobles

el Alejandro Deustua aferra

la última marchita rosa

que un suspiro legó.

Y bajo el cielo de Magdalena

con la próxima brisa

ya no sabrá si fue blanca o roja.

Etiquetas:

adiós,

centro educativo,

colegio,

Colegio Alejandro Deustua,

Dany Elías,

despedida,

la otra despedida,

nostalgia,

plantel,

poema

MELISSA ALFARO, ESE ECO QUE NO CESA

Todas las explosiones son fugaces. Pero hay algunas como la que asesinó a Melissa Alfaro que duran lo que nosotros permitimos que dure. Porque la injusticia tiene un eco que retumba en los oídos hasta que nuestra indiferencia lo silencie. Porque hay instantes, como el de sus manos aquel fatídico día deshaciendo el enigma de un sobre atroz, que parecen no terminar de consumarse, y esta vez para preguntarnos, desde su meñique hasta el pulgar, qué respondemos cuando el tiempo deja en nuestra bandeja de notificaciones el recado de la palabra crimen.

Etiquetas:

asesinato,

atentado,

Colegio Alejandro Deustua,

crimen,

Dany Elías,

deustuana,

Magdalena,

Melissa Alfaro,

plantel,

promoción 84,

semanario Cambio,

sobre bomba,

terrorismo

LAS CARPETAS TAMBIÉN SE ENAMORAN

|

Celebramos este día de San Valentín reseñando el que bien podría ser el amor más romántico de cuantos florecieran en las aulas de nuestro colegio Alejandro O. Deustua. |

Él estudiaba en el turno de la tarde. Ella, en la mañana. No tenían forma de coincidir como sí ocurría naturalmente con el resto de nosotros. Una ventana melancólica y una mirada que se extraviaba sin respuesta a través de ella era todo lo que los unía.

Pero el amor que todo lo puede se abrió paso por esta fatalidad de no conseguir encontrarse.

Así, entre el rectángulo de una pizarra con su serie de enigmas descifrados y el polvo de tiza que lúgubre se desprendía de ella, sobre el mismo tablero de una carpeta, una mano trémula escribe esa ansiosa interrogante que solo puede dictar un corazón cautivo.

Al día siguiente, tras el otro turno de estudiantes, la misma mano que interrogó se estremece al descubrir la respuesta de quien apenas podía ver. Ella le había escrito un escueto pero fantástico sí.

Desde entonces una ferviente pasión estudiantil tuvo en la complicidad de mensajes disimulados en aquella carpeta, el singular medio para arrullarse el amor que la distancia enmudecía.

Desde entonces una ferviente pasión estudiantil tuvo en la complicidad de mensajes disimulados en aquella carpeta, el singular medio para arrullarse el amor que la distancia enmudecía.

Hoy, muchos años después, en un aula ahora silenciosa, más allá del olvido, más allá del tiempo que todo lo hiere, en una oscuridad fortuita, entre el polvo y las telarañas, gime aún las entrañas de la madera de una carpeta enamorada. Gime de amor, ternura y piel.

¡Felicidades, Daniel y Graciela!

Etiquetas:

amor,

carpetas,

Colegio Alejandro Deustua,

Daniel Hesse,

Graciela Salmón,

infancia,

Magdalena,

plantel,

romance,

romanticismo,

salón de clase

MI CORCUERA. (TERCERA PARTE)

|

| ESCRIBIRLE A MI PADRINO, EL PINTOR ÓSCAR CORCUERA, FUE LA MANERA EN QUE MI INFANCIA PASÓ DE MARAVILLOSA A DESDICHADA. |

Escribirle a mi padrino, el pintor Óscar Corcuera, fue la manera en que mi infancia pasó de maravillosa a desdichada.

La desdicha curiosamente tenía la forma de una tarjeta festiva. Mi padre me la ponía enfrente para completar el mensaje impreso en ella con motivo de la Navidad o del Día de la Madre dirigido a la esposa de Corcuera, mi madrina Olga. Eran de esas tarjetas que se abrían como un libro, elegantes, con un diseño sugestivo, y que debía apropiarme de su mensaje al escribir de mi puño y letra que yo expresaba lo que aquella mano ajena hubo de concebir por mí: “Son los sinceros deseos de tu ahijado…”

Mi drama consistía en que no recordaba cómo escribir esa extraña palabra con la que yo nunca me topaba salvo por esos días. Ahijado. ¿Era con jota o con ge? Tendría que hacer memoria de cómo lo había escrito el año pasado. Pero, ¿si aquella vez lo escribí mal? Preguntárselo a mi papá no era una opción. Yo había estropeado en años sucesivos muchas de esas caras tarjetas y entonces él resumió su ira en mis patillas. De modo que con ayuda de mi hermana mayor emborronaba la palabra maltrecha y disimulando lo más que podía la impresentable enmienda, la sustituía por la correcta. En la mente de mi papá se había escrito el guion que yo debía haber aprendido por fin a escribir esa bendita palabreja.

Delante de esas engañosamente hermosas tarjetas de saludo mi niñez pasó sus peores trances. Cuando tienes diez años has aprendido a temerle a la oscuridad, al cuco, a los perros, y a las órdenes incumplidas. Y que el miedo tiene insospechadas formas. En mi caso era una nariz empolvada en talco que en víspera de Navidad aparecía en el umbral de mi cuarto con un sobre blanco que llevaba por delante. Y entonces llegaba hasta mí con pasos silenciosos por su andar descalzo, con su inconfundible calvicie, y luego la humanidad entera de mi padre depositaba en la mesa ese sobre atroz que fuera de sus manos dejaba de ser ligero para adquirir el peso de un bulto. Mientras se alejaba sin más me disparaba un escueto: “Llénalo.”

Ajeno a todo este trance, Corcuera, el destinatario de tan accidentada misiva, aguardaba en su casa muy cerca de la mía. De modo que yo lo visitaba sin compañía alguna. Otro miedo por superar en el sudor de las manos y las ganas de ir al baño. Un niño tímido como era yo tenía que valerse por sí solo ante mi padrino, su cabellera cana alborotada y esa escueta barba en el mentón que solo había visto en los personajes malvados de las historietas. Los cuadros y murales de su autoría que ocupaban todas las paredes de la casa, más que arte cautivador, le parecían a mi sobresaltada infancia otros ojos celadores que fiscalizaban todos y cada uno de mis precarios modales y nerviosas palabras.

Algo o mucho de esa experiencia de mi infancia debió decidir mi tránsito por ese sinuoso jardín de senderos que se bifurcan que es el destino. Jamás he vuelto a llenar una tarjeta festiva. Pero hoy me asombra comprobar que he cambiado el miedo de tener que escribirlas por la aprensión que siento de saludar a alguien por alguna celebración.

Los años han pasado. Papá murió. Me hice adulto. Corcuera envejeció. El mural que él pintó en casa sigue en pie. Y desde luego aprendí a escribir ahijado de la manera correcta. Lamento no poder decir lo mismo de mi comportamiento como tal. Quizá sea porque hay miedos que nunca te abandonan. Quizá porque nunca dejas de ser del todo el niño que fuiste y te gobierna sin que lo sepas. Quizá porque en ese jardín de senderos que se bifurcan sencillamente tomé el camino equivocado.

Lo cierto es que hoy, vislumbrado aquella desdicha de mi niñez, comprendo que la sabiduría también consiste en olvidar. Y en perdonar. En este preciso renglón entierro la espina del tiempo que sufrí. Y en este otro renglón extiendo la flor de la palabra con la colorida esperanza de que sus pétalos germinen en una nueva primavera de una relación marchitada entre otoños de olvido.

Y cuando los ojos de Corcuera den cuenta de estas líneas ahora emancipadas de temor y de estropicios pueriles a la ortografía, entonces estaré más cerca de reencontrarme con esa proverbial barba en el mentón de los personajes malvados que en el rostro de mi querido padrino se hará noble.

Etiquetas:

arte,

Colegio Alejandro Deustua,

Ernesto Elías,

infancia,

Magdalena,

mural,

Navidad,

ortografía,

Oscar Corcuera,

padrino,

papá,

pintor,

tarjeta de Navidad,

trauma infantil

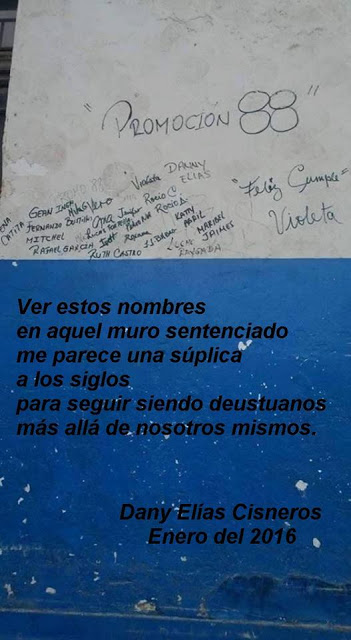

EL MURO

Etiquetas:

centro educativo,

colegio,

Colegio Alejandro Deustua,

Dany Elías,

demolición,

derrumbe,

director villegas,

feb,

federación de empleados bancarios,

muro,

plantel,

recuerdo colegio

MI CORCUERA (SEGUNDA PARTE)

Ser el ahijado del profe Corcuera me dio una singular perspectiva para conocerlo.

Recuerdo por ejemplo haber subido junto con él unas gradas interminables luego de lo cual tuve un sobrecogimiento al ver cómo de repente, el vil cemento de las gradas se ensanchó en un espectacular verde que era ovacionado por miles de personas. Se trataba del gramado del Estadio Matute del Club Alianza Lima instantes previos a que el equipo hiciera delirar a su hinchada. De tan fantástica manera mi retina infantil recuerda su primera incursión importante en el mundo del fútbol profesional. Y Corcuera estuvo allí para hacerlo posible.

Precisamente debió ser aquella vez que nos contó junto con mi padre una desazón que tuvo con el club de sus amores, el Alianza Lima. Resulta que el arte de Corcuera se expresa más allá de su pincel e incursiona también en la música. Él también es compositor y una de sus creaciones es la polca “Alianza Lima Vale un Perú”. Yo recuerdo ese disco de vinilo de 45 y el nombre de Los Ases del Perú girando alrededor de la aguja del tocadisco que lo reproducía una y otra vez mientras escuchaba entre atónito y orgulloso cantar a mi padrino: “Hoy recordamos… a Villanueva, a Magallanes y a don José…” Y así reconocía su voz perennizada en ese círculo musical que seguramente también debo haber girado a toda prisa entre mis dedos introduciendo mi índice en el agujero de su centro en un juego de equilibrio mortal para la integridad del disco y que si hubiera tenido nombre este bien hubiera sido: “Dándole vueltas al pobre de Corcuera."

Como decía sobre la desazón de Corcuera con el Alianza Lima, esa polca se instituyó en todo un himno para el club de La Victoria y en mérito a su contribución al pueblo blanquiazul se le confirió el honor de otorgarle un pase libre a perpetuidad para él y sus acompañantes a todos los partidos que enfrentara el Alianza. Sin embargo este reconocimiento degeneró en atropello al inspirado compositor pues me contó que al llegar a la puerta de ingreso su pase libre era escrutado como si de una falsificación se tratara con la evidente indignación de su portador. Redujo entonces a pedazos ese pase y desde entonces el cantor de las glorias del Alianza prefirió descender de su ensombrecido pedestal y en las colas de la boletería del estadio resumió su dignidad.

Y cómo no, hemos peloteado juntos en el jardín de mi casa. Yo no podía entender su habilidad con la pelota pues como hacen los basquetbolistas la hacía girar bajo la magia de su índice en lo que para mí era un espectáculo de levitación. De pronto con ambas manos en la espalda a la altura de la cintura como si estuviera esposado desaparecía de mi vista el balón para enseguida verlo reaparecer por encima de su cabeza sin que él agachara su cuerpo ni hiciera ningún esfuerzo visible para darle a la pelota tan inusitada trayectoria.

Y es que tal dominio se explica porque el profe Corcuera mucho antes de descifrar los matices del arcoíris en su paleta de colores, se desvivía de muchacho por otro arco de hechura más mundana: El arco de fútbol. Cierta vez me contó que se presentó a una prueba para ser admitido como arquero en un club de fútbol, muy probablemente el propio Alianza Lima, y como lo vieron flaquito y muy tierno le advirtieron: “Te vamos a dar de cañonazos, pero tú, no te asustes.” Pero nuestro Pincelito no “arrugó” sino que por el contrario con coraje se lanzaba en vuelo acrobático para detener esos auténticos misiles que hubieran empalidecido al más pintado. Desde luego yo abrigo la irreverente sospecha que la delgada humanidad de Corcuera lo ayudaba a dejarse transportar por el viento para atajar semejantes pelotazos…

Cuando yo nací y entre mantas y pañales no era más que una interrogante del destino, mi padre, compañero de promoción de Corcuera, lo eligió para que sea mi padrino de bautizo. Con una fe a pesar de toda esa incertidumbre que por entonces era mi vida él me acogió. Hoy, poco más de cuatro décadas después, él encanecido, y yo por encanecer, le dedico estas magras líneas como un testimonio que esa historia en blanco que fue el día que se hizo mi padrino ahora está llena de recuerdos. Una historia personal que yo evoco ahora con admiración, nostalgia y aprecio.

Etiquetas:

Alejandro Deustua,

Alianza Lima,

artista,

colegio,

fútbol,

Magdalena,

Oscar Corcuera,

padrino,

pintor,

plantel,

profesor

MI CORCUERA (PRIMERA PARTE)

|

| Mural de Óscar Corcuera pintado en 1980 en el patio de la casa del autor de esta nota. |

Yo nunca le dije profe a Corcuera. Siempre le dije padrino. Y es

que eso era para mí. Mi padrino de bautizo. Y yo nunca fui su alumno. Fui su ahijado. Su ahijado y su vecino. Lo visitaba en su casa de Maranga unas dos veces al año: para Navidad y para el Día de la Madre y así saluda a su esposa, mi madrina Olga.

Él venía a visitarme también a casa. Y en cierta forma nunca se fue pues en una de las paredes de mi terraza, estampó su arte al pintar un mural con un motivo andino, el de unas mujeres sin rostro laborando en un pueblo. Yo mismo recuerdo haberlo visto cuando niño empapelando la pared con unos pliegos enormes donde ya estaba dibujado el diseño y él, tras extenderlo con nuestra ayuda y afirmarlo sobre la pared, empezaba, según creo recordar, a darle de golpecitos con una especie de cincel para que del otro lado traspasara la silueta del dibujo que después pintaría con ocres de distintos colores.

Yo he crecido viendo ese mural del profe Corcuera. Es más, lo acabo de ver en este instante pues aún sigue allí en la pared de mi terraza, retándome a comprender cómo es que un suceso de mi infancia se aferra literalmente a mi propia casa sin que el tiempo pueda sabotearlo. El hecho es que yo he dejado de ser el mismo pero de algún modo tengo en ese mural y gracias a la destreza de nuestro artista, esa dádiva del destino extendida como un espejo donde puedo asomarme para reconocer en él al niño que fui.

Hoy recuerdo a mi padrino sorprendiéndome con un sobre en cuyo interior una espectacular propina era su forma de decirme lo mucho que me apreciaba, y cubriéndome con la camiseta del Alianza Lima de cuyo testimonio aún guardo por la fascinación que tengo por el color azul.

Mi papá, Ernesto Elías, que fue su compañero de promoción en el colegio Guadalupe, siempre bromeaba con él acerca de quién enterraría a quién. Pues bueno, esa fue una apuesta que el profe ganó largamente a mi padre. Lo vi estremecerse aquella vez cuando despidió a su amigo en el cementerio y su delgada figura y ya cabellera cana, tenían tanto de melancolía y pesar. Espero que se me excuse la miseria de haber pensado en algún momento sobre qué bueno hubiera sido si aquella singular apuesta tendría ahora mismo otro ganador…

Cuando este día esté a punto de desvanecerse y empiece a rodar hacia el olvido, tal vez habré de bajar muy silencioso hasta mi terraza. Y cuando en la penumbra, recuperándolo en la memoria más que viéndolo, surja de la noche ese paisaje de Corcuera entonces las sombras me alcanzarán la certeza de tener a mi querido padrino conmigo.

Etiquetas:

Alejandro Deustua,

arte,

colegio,

Dany Elías,

Ernesto Elías,

mural,

niñez,

Oscar Corcuera,

padrino,

papá,

pintor,

plantel,

profesor

Suscribirse a:

Entradas (Atom)